中國粉體網訊 太陽能的潛力非常大,因為太陽就像一個永不停歇的巨大的核反應堆,源源不斷地輸送出光和熱。即使是經過超長距離和大氣層的阻擋,每秒鐘太陽送達地球的能量都相當于500萬噸煤所創造的能量。

而事實上地球大氣層接收到的太陽能能量僅占整個太陽輻射能量的22億分之一,因此科學家們認為,要充分利用太陽能,最好的方式是將太陽能發電站建到太空。

太空太陽能發電站不僅能夠充分利用太陽的光和熱能,而且能夠避免地球大氣層的阻擋和光污染,從而提高發電效率。

據統計,每年有1/3的時間地球接收不到太陽能,而太空太陽能發電站則可以全年不間斷地獲取太陽能,實現穩定輸出。

現如今,美國、俄羅斯、日本等國已經開始了太空太陽能發電站的研究和開發,這將是未來全球清潔能源的解決方案之一。

目前建設空間太陽能電站首先是技術難題。

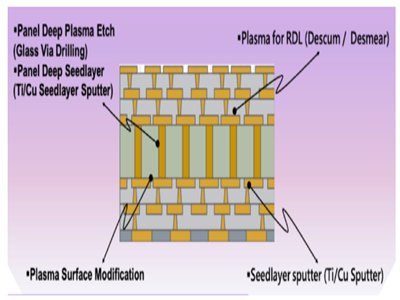

空間太陽能電站是一個巨大的工程,對于現有的航天器技術提出了很大挑戰:規模大,質量達到萬噸以上,比目前的衛星高出4個數量級,需要采用新材料和新型運載技術;

面積達到數平方公里以上,比目前的衛星高出6個數量級,需要采用特殊的結構、空間組裝和姿態控制技術;功率大,發電功率為吉瓦,比目前的衛星高出6個數量級,需要特別的電源管理和熱控技術;

壽命長,至少達到30年以上,比目前的衛星高出一倍以上,需要新材料和在軌維護技術;效率高,需要先進的空間太陽能轉化技術和微波轉化傳輸技術。

其次是成本問題。有專家估算,建設一個天基太陽能發電站需要耗資3000億至10000億美元。因此,成本問題可能是制約空間太陽能電站發展的主要因素。在新概念、新技術和大規模商業化之前,收入難以補償整個系統的建造和運行成本。

再次是環境影響。雖然空間太陽能電站功率很大,但由于微波能量傳輸距離遠(36000公里),根據微波能量傳輸特性,實際接收天線的能量密度比較低。

最后是運行問題。空間太陽能電站運行中還有許多問題,其中包括需采取相應措施對波束進行安全控制問題、對于飛行器的影響、空間碎片可能對空間太陽能電站造成局部損害、易攻擊性、可能成為空間垃圾等。

此外,還有軌道和頻率、產能、發射能力等問題。

但是,隨著技術的不斷發展和成本的不斷下降,太空太陽能發電站的建設將成為未來可行的解決方案之一。

除了太空太陽能發電站,太陽能在地面上的利用也有很大的潛力。目前,很多國家都在積極開展太陽能光伏發電的建設和推廣。

例如,中國在“十三五”規劃中提出要加快太陽能光伏發電的建設和利用,力爭到2020年太陽能光伏發電總裝機容量達到1億千瓦。

在歐洲,德國是太陽能光伏發電的先行者,其太陽能光伏發電占全球總量的1/3,太陽能發電量已經占到德國全國發電總量的7%以上。

太陽能在地面上的利用不僅可以為地球提供清潔能源,還能為人類帶來更加美好的生活環境。

總之,隨著全球氣候變化的不斷加劇,發展新能源替代傳統能源已成為全球性的問題。太陽能作為一種完全環保清潔,儲備巨大而又穩定輸出的能源,具有巨大的潛力,可以成為全球清潔能源的解決方案之一。

雖然建設太空太陽能發電站的成本很高,但是隨著技術的不斷發展和成本的不斷下降,太空太陽能發電站的建設將成為未來可行的解決方案之一。

地面上太陽能的利用也有很大的潛力,在未來的發展中將發揮更加重要的作用。

逐日工程:中國的空間太陽能發電站計劃中國科學家提出了名為“逐日計劃”的太空太陽能發電站構想。這個計劃的目標是在太空中建立一個巨大的發電站,利用太陽能為地球提供電力。

雖然建設太空發電站面臨著諸多困難,但中國科學家們并沒有退縮,他們正在努力攻克這些挑戰,為人類的能源利用做出貢獻。

過去幾十年,太空資源一直備受關注,特別是太陽能。在70年代,美國就開始了太空能量挖掘計劃,并提出了在太空建設太陽能發電站的想法。然而,實現太空發電站的目標并不容易。

首先,太空發電站需要完成復雜的光源收集、轉換和傳輸等任務,而將這樣龐大的設備送入太空也是一項巨大的挑戰。

目前的航天技術無法將重達十萬噸的太空發電站一次性發射出去,因此必須將其拆分成多個部件,分多次發射和組裝,這將極大增加太空發電站的基礎建設成本。

其次,太空環境沒有大氣層的保護,太陽能收集和發電裝置將面臨更嚴峻的考驗,傳統的太陽能收集板難以滿足長時間作業的要求。最后,即使解決了以上兩個難題,如何將轉化的電力以最有效的方式傳輸到地球也是一個挑戰。

在面臨諸多困難的情況下,美國并沒有真正實現他們的太空發電站計劃。

然而,中國的科學家們并沒有氣餒,他們提出了著名的“逐日計劃”,旨在在太空建立一個新的“三峽”工程,建成后的太空“三峽”發電站將產生比地球上任何現有發電站都要多的電力,可以為美國全國提供半年的電力供應。

逐日計劃始于2013年,中國開始推動太空太陽能發電站的研究工作。

在國家的大力支持下,2017年,中國首個空間太陽能發電站實驗室在西安電子科技大學成立,2018年正式啟動了空間太陽能發電站的研究項目。

這個項目擁有一個非常中國化的名字——逐日工程。

值得欣喜的是,2021年,中國已經開始了空間太陽能發電站的測試研制工作。

這是一個令人振奮的消息,因為中國已經攻克了之前美國在建設空間太陽能發電站所面臨的各種困難。

首先,龐大的空間太陽能發電站建設難題。中國擁有長征系列重型火箭,不僅運載能力足夠強大,而且具備成熟的載人航天技術。

其次,光源收集、轉換和傳輸等任務的解構復中國實現了將太陽能轉化為微波能量并將其傳輸回地球的突破,這一技術可能在2028年進入實踐階段。

隨著太空太陽能發電站的競爭加劇,許多國家紛紛加大研發投入。

雖然日本在微波傳輸方面已取得突破,但在航空發射和太陽能轉化方面還存在短板。

英國政府計劃在2035年實現太空太陽能發電站的建設。

保護地球和開發清潔可再生能源是全球國家的共同使命,而太空資源開發技術的掌握將決定誰在未來擁有更多話語權。

中國在這一領域必定占據重要地位。中國的天宮一號和二號空間站發射以及太空站建設過程中積累了大量經驗,為在太空建設太陽能發電站奠定了基礎。

同時,西安電子科技大學實驗室的研究課題是太陽能收集技術,他們承擔了為逐日計劃空間太陽能發電站研發光板材料的任務,并通過科學合理的布局設計和建設太空太陽能發電站。

而將太空太陽能發電站產生的電能傳輸回地球則是最大的挑戰。

中國科學家在2022年6月發表的一篇論文中宣布,他們已經突破將太陽能轉化為微波能量并傳輸回地球的技術。

通過這項技術,電能可以轉化為微波,然后以無線傳輸的方式送回地球。

這項科技突破預計最快將在2028年進入實踐階段,屆時全球能源結構將發生翻天覆地的變化。太空太陽能發電站的競爭已經成為全球范圍內的焦點。

除了美國和中國,許多國家也加大了研發投入。日本、印度、英國等國家都在積極研究太空太陽能發電站的建設。

日本已經在微波傳輸技術方面取得突破,并在太空太陽能發電站建設領域處于領先地位。然而,日本在航空發射和太陽能轉化方面仍存在較大的短板。

英國政府已宣布加大對太空太陽能發電站的研發力度,并計劃在2035年實現其建設。

保護地球和開發清潔可再生能源已成為全球國家的共同使命,而掌握太空資源開發技術將決定未來誰擁有更多的話語權。中國在這一領域必定占據舉足輕重的地位。

回顧整篇文章,中國科學家在太空太陽能發電站技術方面取得了重要突破,將太陽能轉化為微波能量并將其傳輸回地球。

這項技術的實踐階段預計在2028年開始,屆時全球能源結構將發生巨大變化。太空太陽能發電站已經成為全球各國研發的焦點,許多國家都加大了投入。

日本在微波傳輸方面取得了突破,但在航空發射和太陽能轉化方面還存在短板。

英國政府也宣布加大研發力度,并計劃在2035年實現太空太陽能發電站的建設。

保護地球和開發清潔能源是全球共同的使命,而掌握太空資源開發技術將決定誰擁有話語權。中國在這一領域具有重要地位。

文章中提到的中國科學家突破將太陽能轉化為微波能量并傳輸回地球的技術令人興奮和震驚。

這項技術的實踐階段即將到來,這將對全球能源格局產生革命性的影響。然而,除了技術突破外,我們還需要考慮其他因素,如安全性、可持續性和成本效益。

在太空太陽能發電站建設的過程中,我們必須確保設施的安全性,并避免對地球環境造成負面影響。

此外,我們還需要考慮太空太陽能發電站的可持續性和經濟效益,以確保其長期運營和發展。

在這個新興領域中,中國有著巨大的潛力和優勢。

中國已經在太空領域取得了重大突破,并在天宮一號和二號空間站的建設中積累了寶貴的經驗。

中國的科學家和工程師在太空技術方面具有豐富的知識和專業技能。

此外,中國政府已經制定了清晰的發展戰略和政策支持,為太空太陽能發電站的建設提供了良好的環境。

然而,面臨的挑戰也不容忽視。太空太陽能發電站的建設需要大量的資金和技術支持。

在未來,太空太陽能發電站將成為全球能源供應的重要組成部分。

(中國粉體網編輯整理/星耀)

注:圖片非商業用途, 存在侵權請告知刪除!