中國粉體網訊 經濟的飛速發展,推動著世界對各類能源的龐大需求。在當今能源格局中,化石能源仍占據主要地位,但大量、持續的化石能源消耗,也導致了大量的二氧化碳(CO2)氣體的排放。

一方面,化石能源屬于非可再生能源,終將面臨不可避免的能源枯竭問題;另一方面,溫室效應的不斷加劇,也迫使各國尋求一種可持續的綠色能源。

在新能源電池領域,鋰-二氧化碳(Li-CO2)電池似乎是個“一舉兩得”之法。

近日,中國科學技術大學工程科學學院熱科學和能源工程系特任教授談鵬團隊通過探究多組分協同傳輸對Li-CO2電池的作用規律,重新認識了Li-CO2電池的工作電壓,為下一代Li-CO2電池的發展提供了調控策略。相關成果以題為“Unveiling the mysteries of operating voltages of lithium carbon dioxide batteries”發表于美國科學院院刊《PNAS》。

能量密度是鋰離子電池的7倍

Li-CO2電池是一種新型鋰離子電池,普遍認為是儲能領域的重要技術。

一般而言,Li-CO2電池的工作原理是當對電池進行充電時,鋰離子從電池正極經過電解液運動到負極。作為負極的碳呈層狀結構,有很多微孔,到達負極的鋰離子就嵌入到碳層的微孔中。因此,嵌入的鋰離子越多,充電容量越高。

同樣道理,當對電池進行放電時,嵌在負極碳層中的鋰離子脫出,又運動回到正極。回到正極的鋰離子越多,放電容量越高。我們通常所說的電池容量指的就是放電容量。

1985年,諾貝爾化學獎獲得者吉野彰首次制作了第一個現代意義上的二次鋰離子電池。1991年,索尼公司開始大規模生產商用鋰離子電池。同時,為了滿足更多設備和約束條件下的使用要求,鋰電先驅塔拉斯孔等人開始研究Li-O2電池,隨后的Li-CO2電池,正是在Li-O2電池的基礎上發展起來的。

Li-CO2電池的能量密度是鋰離子電池的7倍以上。此外,Li-CO2電池能夠在輸出電能的同時將CO2固定為碳酸鹽和碳,因而具有儲能和固碳的雙重優勢。

作為一種具備極大發展潛力的可充電電池,Li-CO2電池比容量極高,但是目前還處于發展的初級階段。影響Li-CO2電池效能的因素有很多,包括電池的正負極材料、電解質等。

尋找高電壓的來源

此前普遍認為,Li-CO2電池的工作電位和Li-O2電池相似,在2.6伏左右。但緩慢的CO2還原反應是否真的能夠媲美更活潑的O2還原反應,從而產生高電壓?

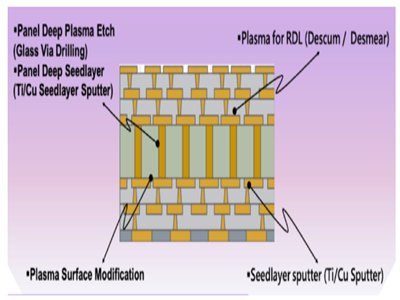

談鵬團隊搭建了一種電化學測試平臺,使電池中的活性氣體流動起來,確保了純凈的CO2環境。碳電極(CNT)、催化劑負載的碳電極(RuO2/CNT)及非碳電極(RuO2/NiO)均表明Li-CO2電池的工作電壓為~1.1V,且CO2 RR速率遠低于氧還原反應。恒電流間歇滴定技術明確其平衡電位為~2.82V。

電化學測試平臺搭建與性能測試

經產物測試分析,研究團隊提出~1.1V電壓下的放電產物為晶態、非晶態Li2CO3以及非晶態碳的混合物,肯定了四電子轉移機制(Li++CO2+4e−→Li2CO3+C)。基于該機制的理論平衡電位2.8V與測試結果一致。結合電化學和產物分析的結果,四電子轉移路徑是緩慢進行的,似乎更符合低電壓平臺和惰性CO2特性,因此Li-CO2電池放電過程中會導致較大的過電位。此外,研究發現隨著TEM表征時間的進行,放電產物發生明顯的塌陷。在電子束照射下,微小顆粒開始漂移,并通過吞噬非晶態物質和合并其他顆粒的方式不斷生長。在此過程中,逐漸清晰的Li2CO3(020)和新出現的Li2CO3(313)晶面表明,非晶態物質向晶態轉變。因此,部分研究中所呈現的TEM圖像很可能不是自然放電產物,而是電子束誘導的物質形態。

為尋找高電壓的來源,研究團隊進一步探究了解耦空氣組分和工作條件對電池性能的影響。1%O2和500ppmH2O將電壓平臺提升至1.8~2.0V,放電產物中并沒有檢測到LiOH,Li2O2等副產物。然而,所產生Li2CO3的形貌和結晶度卻有明顯差異。O2和H2O通過改變Li2CO3的生成路徑降低能量勢壘,并且有效緩解電極鈍化,從而加快反應速率,提升放電電壓平臺。基于解耦分析,測試裝置中輕微的空氣殘留或者泄露可能導致更高的電壓平臺,且極難以察覺。隨后,研究團隊通過模擬先前報道中靜態封存CO2的測試方法,成功復刻出了~2.6V電壓平臺,鋰源產物仍然為單一的Li2CO3。

解耦空氣組分和工作條件對電池性能的影響

這項研究重新定位了下一代Li-CO2電池的發展和應用方向:一方面,進行純CO2環境下的機理研究,開發相適配的組件如催化劑、電解質和電極,而不是復制先前的研究或Li-O2電池;另一方面,面向大規模廢氣處理或深空探測,開發環境氣體輔助的CO2基電池。

參考資料:中國科學技術大學、科技日報

(中國粉體網編輯整理/長安)

注:圖片非商業用途,存在侵權告知刪除!