中國粉體網(wǎng)訊 中國科學院理化技術(shù)研究所組建于1999年6月,是以原中國科學院感光化學研究所、低溫技術(shù)實驗中心為主體,聯(lián)合北京人工晶體研究發(fā)展中心和化學研究所的相關部分整合而成。

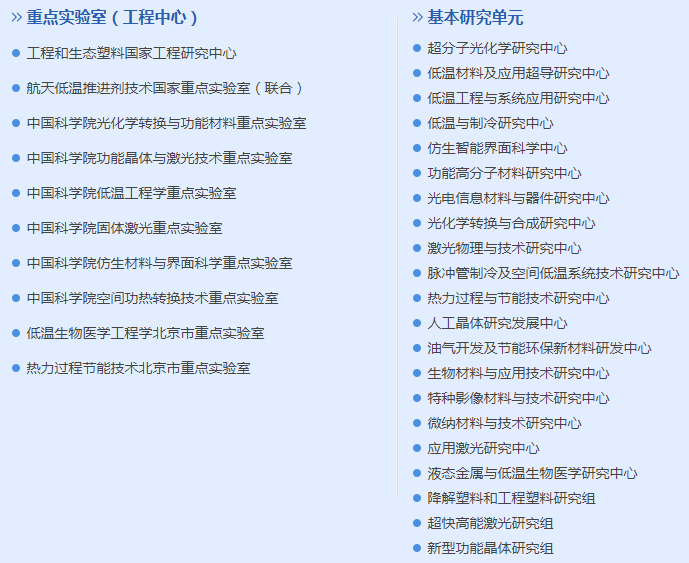

理化所是以物理、化學和工程技術(shù)為學科背景,以高科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化研究為職責使命的研究機構(gòu)。主要研究領域為光化學轉(zhuǎn)換與功能材料、低溫科學與工程、功能晶體與激光技術(shù)、仿生智能界面材料、特種功能材料與生物醫(yī)用技術(shù)。全所現(xiàn)有1個國家級工程研究中心,1個國家級重點實驗室,6個中科院重點實驗室,2個北京市重點實驗室,若干研究中心和研究組。

多年來,理化所秉持中國科學院賦予的以高技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)移成果轉(zhuǎn)化研究為主的戰(zhàn)略定位,將面向國家戰(zhàn)略需求和面向世界科學前沿緊密結(jié)合,不斷凝練科技目標,凝聚、造就和優(yōu)化創(chuàng)新隊伍,在各整合單元多年積累的基礎上,取得了一系列高水平的研究成果,獲得多項國家級獎勵,推動數(shù)十項重大應用研究成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,為國家經(jīng)濟社會發(fā)展做出了重要貢獻。 目前,全所現(xiàn)有職工800余人,其中院士包括佟振合、周遠、許祖彥、江雷、吳驪珠等。

洪朝生(1920.10.10——2018.8.19)

著名物理學家、我國低溫物理和低溫技術(shù)研究的開創(chuàng)者、中國科學院理化技術(shù)研究所研究員、中國科學院院士洪朝生先生因病醫(yī)治無效,于2018年8月19日10時10分在北京不幸逝世,享年98歲。洪朝生先生1940年畢業(yè)于清華大學電機工程系,1945年赴美國留學,1948年獲麻省理工學院博士學位,后在美國普渡大學和荷蘭萊頓大學卡末林·昂納斯實驗室工作。1951年回國,任中國科學院應用物理所(物理所)副研究員、研究員,兼清華大學、北京大學、中國科學技術(shù)大學物理系教授。1978年任中國科學院物理研究所副所長,1982年任中國科學院低溫技術(shù)實驗中心主任。1980年當選為中國科學院學部委員(院士)。

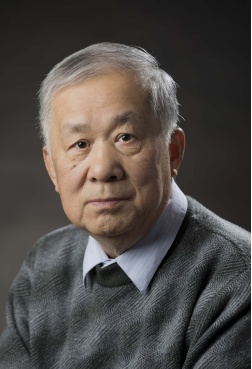

陳創(chuàng)天(1937.2.18——2018.10.31)

陳創(chuàng)天先生1937年2月18日出生于浙江奉化,1956年至1962年就讀于北京大學物理系,1962年至1998年在中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所工作。1998年調(diào)至中國科學院理化技術(shù)研究所,組建中國科學院北京人工晶體研究發(fā)展中心。陳創(chuàng)天先生曾任中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所副所長,中國科學院理化技術(shù)研究所晶體中心主任,1990年當選為第三世界科學院院士,2003年當選為中國科學院院士。陳創(chuàng)天先生是人工晶體學界的學術(shù)泰斗,他為奠定我國非線性光學晶體在國際上的領先地位做出了杰出貢獻,在非線性光學晶體發(fā)展史上寫下了光輝的一頁。

佟振合

中國科學院院士,有機化學家,長期從事有機光化學研究,在超分子體系中的光誘導電子轉(zhuǎn)移、能量傳遞和化學轉(zhuǎn)換等方面取得非常有意義的結(jié)果。利用超分子體系提供的微納米空間作為微反應器,在高底物濃度條件下高選擇性地合成了大環(huán)化合物,提出了在烯烴光敏氧化中得到單一類型的氧化產(chǎn)物的新方法。研究了超分子體系中遠程電子轉(zhuǎn)移和三重態(tài)能量傳遞,用光化學和光物理相結(jié)合的方法為“通過化學鍵”和“通過空間”進行電子轉(zhuǎn)移和能量傳遞提供了例證。

周遠

中國科學院院士,低溫工程專家,長期從事低溫工程技術(shù)研究,在建立液氦和液氫溫區(qū)條件及其應用中做出了重要貢獻,并在新型制冷技術(shù)研究中取得了創(chuàng)造性的成績。在國內(nèi)首先采用直拉進排氣閥式長活塞型膨脹機替代液氫研制成氦液化器,為我國超導技術(shù)和極低溫物理實驗提供支撐條件;在國內(nèi)首先開展脈沖管制冷機的研制工作,首先提出了二級脈沖管制冷,揭示并實驗驗證了雙向進氣脈沖管的優(yōu)異性能,發(fā)明了多路旁通流程;率先將同軸結(jié)構(gòu)、多路旁通和非對稱噴嘴結(jié)合用在微型高頻脈沖管制冷機上。

許祖彥

中國工程院院士,激光技術(shù)專家,長期從事可調(diào)諧激光、全固態(tài)激光器和光學非線性過程研究,指導學生發(fā)現(xiàn)光學參量效應相位匹配折返現(xiàn)象的普遍性,合作發(fā)明多波長光參量激光器、復合腔光參量激光器,高功率寬調(diào)諧納秒、皮秒和飛秒光參量激光系統(tǒng)。合作研究深紫外諧波產(chǎn)生,并提出多種專利技術(shù),實現(xiàn)了1μm激光的6次諧波和深紫外寬調(diào)諧激光。牽頭研制出全固態(tài)高功率紅綠藍三基色激光器,在國內(nèi)率先實現(xiàn)激光大屏幕投影顯示。

江雷

江雷研究員畢業(yè)于吉林大學,2009年當選中國科學院院士,2012年當選第三世界科學院院士,2016年當選美國工程院外籍院士。主要學術(shù)貢獻為通過學習自然,建立了超浸潤界面材料及超浸潤界面化學體系,引領并推動了該領域在全球的發(fā)展,成功實現(xiàn)了多項成果的技術(shù)轉(zhuǎn)化。迄今發(fā)表SCI論文500余篇,被引用35000余次,H因子為87。已獲發(fā)明專利授權(quán)70余項。

吳驪珠

中國科學院院士,有機光化學家,長期從事有機光化學的研究,在有機光化學合成和人工光催化分解水制氫研究中做出系統(tǒng)性創(chuàng)新成果。利用可見光催化提高了光化學反應選擇性,實現(xiàn)了若干具有典型意義和重要應用價值的光化學反應。突破了傳統(tǒng)脫氫偶聯(lián)反應必需加入化學計量氧化劑的局限,創(chuàng)建“放氫交叉偶聯(lián)”新反應,實現(xiàn)了多種惰性鍵的活化和交叉偶聯(lián)。模擬自然界光合作用系統(tǒng)I和系統(tǒng)II,開發(fā)了高效、穩(wěn)定、廉價的可見光驅(qū)動放氫和放氧催化體系,實現(xiàn)了沒有犧牲劑條件下高效穩(wěn)定的可見光催化全分解水制氫和放氧,將國際上最高產(chǎn)氫催化轉(zhuǎn)換數(shù)提升到1600萬,取得了可見光催化制氫研究的突破性進展。

信息來源:中國科學院理化技術(shù)研究所。

(中國粉體網(wǎng)編輯整理/黑金)

注:圖片非商業(yè)用途,存在侵權(quán)告知刪除!